Werk

Bei der Werkgruppe „Mensch und Maß“ zeigt Otto die Wechselwirkung zwischen Körper und geistiger Konstruktion auf.

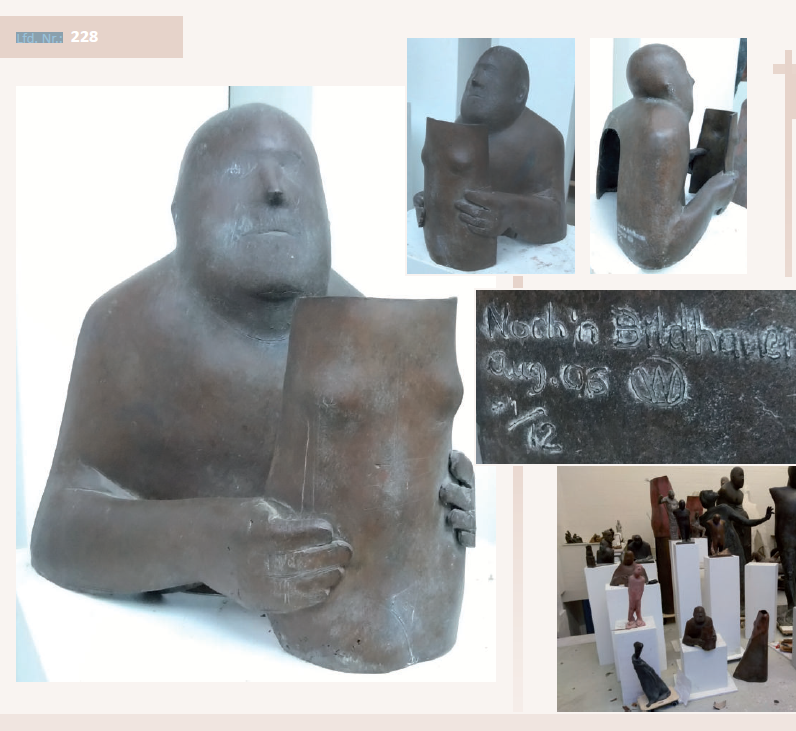

Ausgesprochen eindrucksvoll greift die Serie „Menschen zwischen Wänden“ das Thema der gesellschaftlichen Einengungen auf. Hier wirkt manch ein Mensch auch kraftvoll und scheint aus eigener Stärke seine einengende Umgebung verändern zu können. Das Figürliche ist verbunden mit abstrakter Form und wird zur „realistischen Kunst“.

Ironisch lotet Waldemar Otto auch das Älterwerden aus: „Ich und der Hund Mara“ bildet eine Werkgruppe.

Die griechische Mythologie schenkt ihm das Motiv der schönen Aphrodite und er modelliert den trunkenen römischen Gott Bacchus. Auch Hephaistos bildet für den Bildhauer ein Motiv: er ist der Gott der Feuers und der Schmiede. Und so ist auch das Feuer des Gießers das Bindeglied zwischen seinen Plastiken und seinem Schmuck.

Waldemar Ottos interessiert sich eher wenig für „die Schönen und die Reichen“. Er wendet seine Aufmerksamkeit dem normale Menschen zu: jung, alt, gebeugt, verletzt, schön, bizarr, verformt. Wenn Waldemar Otto modelliert, drückt er die Seele aus.

Homage an den Vater

„Mein Vater war ein heiterer Mensch. Er ruhte in sich und war ausgeglichen. Und vor allem war er offen. Wer immer zu ihm kam war eingeladen, egal ob er beim Arbeiten war oder man gerade als Familie gemeinsam zu Tisch war. Man störte nie. Meine Brüder und ich fanden das toll und brachten unsere Freunde mit nach Hause. Er nahm uns ernst und diskutierte mit uns. Er liebte das Gespräch. Er mochte es, sich Zeit zu nehmen, einen Menschen zu betrachten, zu sehen und zu nehmen, wie er ist – zu zeichnen und zu modellieren. Aus dieser vergnüglichen Beschäftigung mit der Betrachtung wurde ernsthafte Kunst. Waldemar Otto suchte, gestalterisch die Seele zu erfassen: auch im Alter, mit Bauch, gebeugt, verletzbar und verwundbar. Über eine lange Werkphase hinweg beschäftigte er sich mit dem Thema: „Der Mensch zwischen den Wänden“, wie Druck die Gestalt eines Menschen deformiert – und der Mensch in seiner Würde integer und eigenständig bleibt. Alle diese Plastiken ruhen wie er selbst ganz in sich.

Ihn beschäftigte „das Heraustreten des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“, frei nach Immanuel Kant gesagt. Der große „Mann, der aus der Enge heraustritt“ und viele andere Skulpturen zwischen Wänden geben davon ein Beispiel. Mein Vater glaubte an den Geist der Aufklärung.

Dann gab es eine Werkphase, in der er sich mit dem „Torso“ befasste: Dem Laib. Arme und Beine blieben weg, wie bei den archäologischen Funden der griechischen Antike. Im Torso ließ sich für ihn der wesentliche Ausdruck eines Menschen erfassen.

Die „von den Menschen selbst gemachte friedliche Revolution von 1989“ bildhauerisch zu gestalten war ihm ein Herzensanliegen. Wer sich versammelt und Kerzen hält, trägt keine Waffen. Der gemeinsame Wille zählt, sowie die Erkenntnis durch das Gespräch und die Diskussionen, um scheinbar Unmögliches möglich zu machen. Ohne Waffen, ohne Gewalt.

Fast alle seiner Plastiken ließ mein Vater in Bronze gießen: klein, lebensgroß und überlebensgroß. So sorgte er für einen umfassenden Nachlass. Über viele Jahrzehnte hinweg modellierte er sie in Ton. Dann ging es über in eine Werkphase, in der er mit Wachsplatten modellierte. Eine neue, hochinteressante Technik. Die Serie „Frau mit Gewand“ und die „hockenden und liegenden Torsi“ geben hierfür fantastische Beispiele.“

Katharina Otto, Tochter, November 2024

Hier zur Besonderheit/Einzigartigkeit der aus Wachsplatten entstandenen Werke:

Sie beruhen weder auf einem additiven (hinzufügendem) Verfahren, wie Plastiken, die etwa als Ton- bzw. Gipsfiguren entstanden sind, noch beruhen sie, wie Skulpturen, auf einem subtraktiven (abtragenden) Prozess, wie etwa Marmorskulpturen, bei denen aus dem Gegebenen Teile abgeschlagen werden.

Sie sind etwas ganz Eigenes, weder additiv noch subtraktiv. Sie passen nicht in die klassische Unterteilung Plastiken vs. Skulpturen.

Ihre Spannung entsteht durch Druck von innen heraus. Es geht um die Oberflächen, die Haut. Deshalb sind die Aussparungen in ihnen, die einen Blick in das hohle Innere erlauben und zunächst irritieren, wichtig: Sie machen deutlich, dass es um Oberflächen, (Haut, Gewand etc.) geht und deren Spannung, nicht um massive Körper.

Marcus Otto, Sohn, November 2024